Rose is a rose is a rose is a rose 想うこと と/を 建築すること

20250614

20250607

石垣島の美崎御嶽

沖縄本島や先島諸島にある御嶽とは、何かが空から降りてきそうな、そんな何かを静かに待つ、お迎えする場所なのだと私は思っている。ちょっとオカルトっぽいけれど。

離島にあるような今も”生きている”御嶽は少し入りにくい小径の先を少し進んで、森の中のぽかんと開けた場所なんかである場合が多い。そこは、人工的な何かに囲われているわけではないのに静かで、気持ちがゆっくりと落ち着いていくのがわかるようなそんな場所。

けれど、この美崎御嶽はその名称から窺えるように、 石垣島の市街地の離島ターミナルや飲み屋街からそれほど離れておらず周囲を住宅に囲まれていて、注意して耳を澄ますと、バイクの音や生活音さえ聞こえる。けれどしばらくいると、聞こえてこなくなる。正確には意識に上らなくなるというべきか。

元来の御嶽には、いわゆる建物、お社は無いが、この美崎御嶽には(ヤマトから)輸入された記号ともいうべき鳥居やお社があるのだが、それにもかかわらず、俗界に染まりすぎることなく、ずっと昔から何かを迎えるためのこんなに静かな場所だったろうな、と感じることができる。

この社の中央の開口を通してその奥を覗くと、ほの暗い森が垣間見え、その樹木の葉に光が当たっていて、目を凝らす。

いま私はどこを見ているのか、いや何を見ようとしているのか、と自問する。

20250409

男鹿半島_赤神神社五社堂

20250205

札幌のA・レーモンドの教会

20250127

図らずもスタイリッシュに

小樽の市街地の建物群_あえて「建物」と書く

魅せようと特に意匠を凝らしたわけではないだろう。

けれど...なかなか味わい深いのだ。

もう要らなくなった、あるいは老朽化した部分を除却して、その何かがくっついていた箇所をごく普通のやり方で補修した。

小樽は冬寒いから、熱損失の大きい窓はできるだけ少なくした。

道路正面を増築する際に、2階へ向かう屋外階段や廊下部分もまた室内化したのではないだろうか。その際に、屋根は勾配で納めて、外壁は少しだけ桜色に。その結果、動きがあるようなファサードになった。

地方都市の地場の無名の建物を見ながらぶらぶら歩くのは、いつもいろいろ発見できて、いつも楽しい。

20250124

玉山拓郎:FLOOR

リヒターの展覧会を披露するくらいだから、一定のレヴェルが確保されたコンテンポラリーを観れるのだと期待して伺ったのだが...10分も居れなかった。

美術館の公式webでの紹介はこれ。

https://www.museum.toyota.aichi.jp/exhibition/tamayama_takuro

帰路の途中、どこだったかのライブハウスで、ジャズのセッションと銘打って、だらだらとしょうもない即興を聞かされたのを思い出した。こんなもの聞かせるな、耳が腐るんだよ!

20241226

20241221

博物館のイヨマンテ

アイヌ民族博物館に置かれたイヨマンテの熊。博物館の室内はなんだか落ち着きのないワンルーム型の展示室で、どう撮っても写真がmessy...

けれども、今にもこの熊が動きそうなほどのリアルな再現でした。

ところで、この熊、正式なイヨマンテの儀式をされてからはく製になったんだよな。ちゃんと魂を送ってから残された身体をはく製にしたんだよな、そうだよな?そうでないと浮かばれないよ。

20241220

20241219

瑞龍寺

山門をくぐった途端に、「空間」と呼んでいいような指向性をちゃんと感じる、そんな境内。その境内の中央の軸線にさらに境内中央の仏殿とその背後の法堂。このシンメトリーの軸線に載るこれら三棟はすべて国宝。その中でもこの仏殿は特段に完成度が高い。

その内部は禅宗様での斗栱と持ち送り、虹梁で構成されていて、均整がとれており、余計なけれんみなどは微塵もなく、見事である。

まったく指向が異なるものではあるけれど、ミケランジェロのラウレンツィアーナの階段を想いだした。それほどに、濃密な場所。

こんなに素晴らしいとは、知らなかった。

20241120

千歳川の遡上途中の鮭

新千歳空港に近い水族館。その地階からアクリル板越しに千歳川の水面下を眺められる。

秋に必ずやってくる、鮭の遡上。

少し奇妙に言い換えることを許してもらえれば、良質なたんぱく質が大群で我先に先を争って押し寄せてくることだと言える。上代からそれはそれは歓喜をもたらしたことだったろう。穀物がどんなに不作でも必ず彼らはやってくるのだから。

秋田や新潟で、鮭の供養塔や卒塔婆を見たことを思い出す。

20241013

Francis Bacon_富山にて

富山県立美術館所蔵の__Francis Bacon

Baconに関する本やwebをたくさん見て、ずっと実物を見たかったけれど、初めて見れた。

画面の中で完成された、われわれの日常のすぐそばにありそうだけれど、ある別の異なる規則で統整された世界__閉じていて__けれどこちらと繋がっている。

眺めていて、飽きない。ものすごく面白い。

2枚目はこの絵の一部分で、これらの文字は今はもう使われない、いわゆるインレタでしょう?

Baconは身の回りにある様々なものを彼の画面に定着させたと聞いていました。

いつかどこかで、他のBaconを見たい。

いつできるだろう。

20241010

大瀧神社_越前バロック

この大瀧神社の創始は推古天皇の時代であるそうだが、19世紀の天保期に改築され、今となっては日本一複雑な屋根を有する神社だと言う。

差し詰め、越前バロックか。

20240909

函館の擬洋風_キマイラ

20240903

ロスコルーム_どこへ

千葉県佐倉市の川村記念美術館。縮小移転あるいは事業閉鎖と発表。いくつかの海外メディアも心配の模様。

でも私は、売却されるだろうと予想しています。

今年中に最後の再訪をするつもりなのですが...寂しい。

今日、和歌山県立近代美術館へ別の展覧会に行ったら、いくつかの収蔵品をある文脈でまとめて、展覧...そのなかに、運よくというか、ロスコがひとつありました。

ただ、佐倉のロスコルームほどには繊細にコントロールされていない展示室だからなんとも...

川村記念美術館のロスコルームが、ロスコ作品への特別な敬意とそれを具体化する特別な空間をきちんと実現しているのだと改めて認識した次第。

20240829

鳥取智頭町...山が下りてきた...

鳥取智頭町の石谷家住宅。江戸期から様々な事業を成した大地主の邸宅。

東北で見かける豪農家屋の屋根架構に似て、架構に用いられた木材の寸法は、合理的な寸法を大きく超えている。挽き割って小さな材にして架構を作ろうとするような”経済合理性”は求められていない。

想像するに、当主の持ち山にあったいわくつきの大木だったのか、あるいはどこかから運ばれてきて当主に購入を求めるほどの由緒があったものではなかろうか。

これらは、今の言葉でいうところの ”流通材” では全くない。今は推し量ることが困難だとしても、それぞれの材のそれぞれの様々な由来、唯一性、ひょっとしたら拒絶できない因縁さえも当主や大工、職人は受け入れたのではないか。この架構が出来上がったときには、皆が屋根裏を見上げて、おおいに感嘆したことだろう。...とうとう山が下りてきた...

果たして、今の建築作法にこのような感情は時代遅れだろうか?いや、来年の大阪万博の木材架構の「リング」に私が全く釈然としないのも、こんな感情から来ている。

単価と数量、本数と大きさ、そんなデジタル指標でもって計画し実行する、そして材の由来など気にもかけない。こんなこれまでのような意識をもってこれからも社会を運営していくのか。これは何も建築に限ったことではない。

こんなことをフラットに考えられる機会を設けるのが、経済減衰期のこの国で開催される万博の使命ではないのか。

さて、この石谷家はOrigamic Architectureの茶谷先生の奥様の生家であるそうで、Origamic Architectureがいくつも展示されていた。

なつかしい。

20240808

20240801

Dakha Brakha

TV版のFargoで使われていた曲。彼らは、ウクライナのユニット。

NPRによる素敵な紹介...

The creative quartet from Kiev, Ukraine make music that sounds like nothing I've ever heard, with strands of everything I've ever heard.

20240716

盛岡のセセッション

盛岡の古い写真館...ファサードに大きな人魚

Otto Wagnerが好んだ くすんだアルミ色

誰が設計したのか、日本の分離派 < ウィーン分離派 だろうか?

とはいえ、どこの誰、は置いて、なかなかチャーミングです。壊さないでね。

20240714

映画_アンゼルム_??

キーファーの ”鉛の本”

Wenders監督の新作映画、「アンゼルム “傷ついた世界”の芸術家」を観た。

20年前にベルリンを訪れる機会があったときに、Hamburger駅を改修(convert)した美術館に行った。ずいぶん長い間毎年、大学の演習時間に紹介した。

そこには目をむくような意匠はまるでなく、非常に落ち着いた場所で、キラキラ嗜好が強い今となっては、日本でも世界でも再びこれから取り上げられることは少ないのではないかと思う。

あの当時は、アンセルム・キーファーについての知識はそれほど持っていなかったし、また、日本ではそれほど注目されていなかったと思う。例外的に、キーファーにインタビューさえした多木浩二の”シジフォスの笑い”をていねいに読んだ後では、多木さんの意味深な表現が多いからか、キーファーの表現とマニフェストに至高性さえ感じていた。

ところが、この映画でWendersが撮ったキーファーは、巨大な廃工場をアトリエにして、自分の作品と蒐集した雑物が溢れるその中を、口笛を吹きながら自転車で走る、葉巻をくわえながら建設機械を使って巨大絵画をつくる、ヨセフボイスゆずりのパフォーマーであって、稀代の享楽者であった。私はそう感じた。

映画の終盤では、ドイツの歴史的罪についてキーファーは今も教条的に断罪し続けている、というようなコメントが出てくるが...?? である。キーファーはしごくシンプルにパリピじゃないですか?

でも、パリピだからこそ、今も自分のペースで(不必要に自省することなく)断罪できるのではないですか?だから聞く価値があるのではないですか?

キーファーの今までと今を知れて、かついろいろ考えさせられて、たいへん勉強になりました。

https://www.youtube.com/watch?v=JYb4wDJKpsQ&ab_channel=HanWayFilms

https://www.youtube.com/watch?v=S9WnnSw1vT8&ab_channel=%E3%82%B7%E3%83%8D%E3%83%9E%E3%83%88%E3%82%A5%E3%83%87%E3%82%A4

20240711

福島県教育会館

ずっと以前から見たいと思っていた前川事務所の初期(1956年)のもの。

機能を形態に置き換えて、それをつなげた時点で「これで良し」として...そのまま模型をドンと机の上に置いて、速やかに実行していった建築なのでしょう...このようなのは稀だと思います。

モダニズムへの純粋な志向、そしてそれが開いてゆく社会に大きな共感を持てるはずだと感じていたのでしょう。その意味で、今では決してできない建築。

とはいえ、なかなかカッコイイのです。

20240629

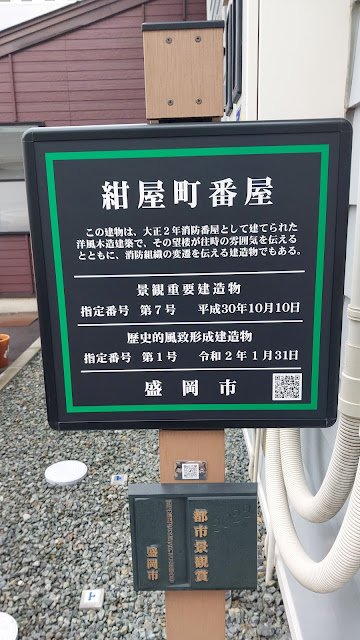

東北の番屋

火の見やぐら、なんて言葉はもう死語でしょう。

盛岡には、今も現役の火の見やぐら「番屋」が生きていて、消防車が格納されている。住宅スケールの勾配屋根に、何か海の生き物の形をしたようなやぐらが載っかってて、可愛らしいというか何というか。

五戸にもあった。

これからも大事にしてもらって、直しながらぜひ使い続けて欲しいなぁと素直に思います。

-

ワーロン紙かな?切り紙でシンプルに飾られた窓ガラスが質素で、なんとも優しく、機会出来た時に一度見てみたいと思っていた。 身長程度の高さのレンガタイル張りのRC帳壁の上に、大きめの磨き丸太を清潔なディテールで載せた、いわば住宅スケールの教会。 華美な装飾や具象的な彫像は無い。メンテ...